シリア戦役 35:アッコ要塞への再突入の準備と第2次ヴェローナの戦い

Preparing for re-entry

地雷埋没作戦再び

1799年3月28日、アッコ要塞の包囲戦線を指揮していたカファレッリ将軍は 新たな地雷を埋設するよう命じた。

再度、堀の外縁壁(カウンタースケープ)を地下から陥没させて破口を開き、城壁角の塔へと突入するのである。

1回目の突入作戦とほぼ同様の計画だったが、今回は前回の失敗を踏まえ、地雷をより深い場所に埋設して堀の外縁壁(カウンタースケープ)を確実に陥没させ破口が開かれるよう工夫されることとなった。

フランス軍はすぐに地下道を掘り始めた。

突破砲台への大口径砲の配備と砲弾の収集

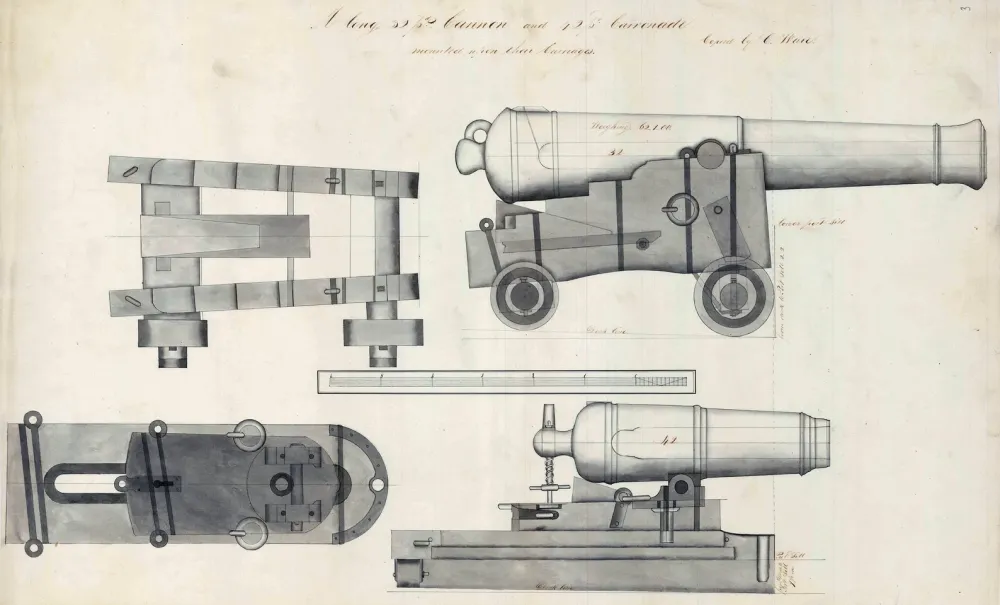

1799年3月29日、イギリス軍によるハイファ上陸作戦時に奪った32ポンドカロネード砲がアッコの前線に届けられた。

まだ1門であるが大口径の攻城砲を手に入れたボナパルトはすぐにこれを突破砲台に配備した。

しかし大口径用の砲弾が無かったため、戦場に落ちている砲弾を集めさせ、報酬として砲弾1個当たり5ソルを兵士に支払った。

イギリスの軍艦に搭載された大砲やアッコに配備された元フランスの大砲の口径は大口径のものだったため、それらから発射された砲弾を集めさせるのが目的だった。

集められた砲弾の大きさは様々であり、中には変形し過ぎていて使用できないものもあったが、口径ごとに選別され、再利用された。

アッコ要塞からの2度目の出撃

3月30日、ジェザル・アフマド・パシャ軍が出撃した。

ヴィアル旅団所属の第1中隊を指揮するロイ中尉はジェザル・アフマド・パシャ軍をアッコの城壁の下に押し戻した。

その帰り道、3人のフランス兵が捕虜となって連れて行かれるのを目にした。

ロイ中尉はためらうことなく僅か4人の部下を従えて奪還に向かった。

そして自ら2人の敵兵を殺害し、なんとか彼らを救出することができた。

ジェザル・アフマド・パシャは、この出撃の失敗から、確信をもって期待しているダマスカス連合軍は未だアッコに到着していないのだろうと予想した。

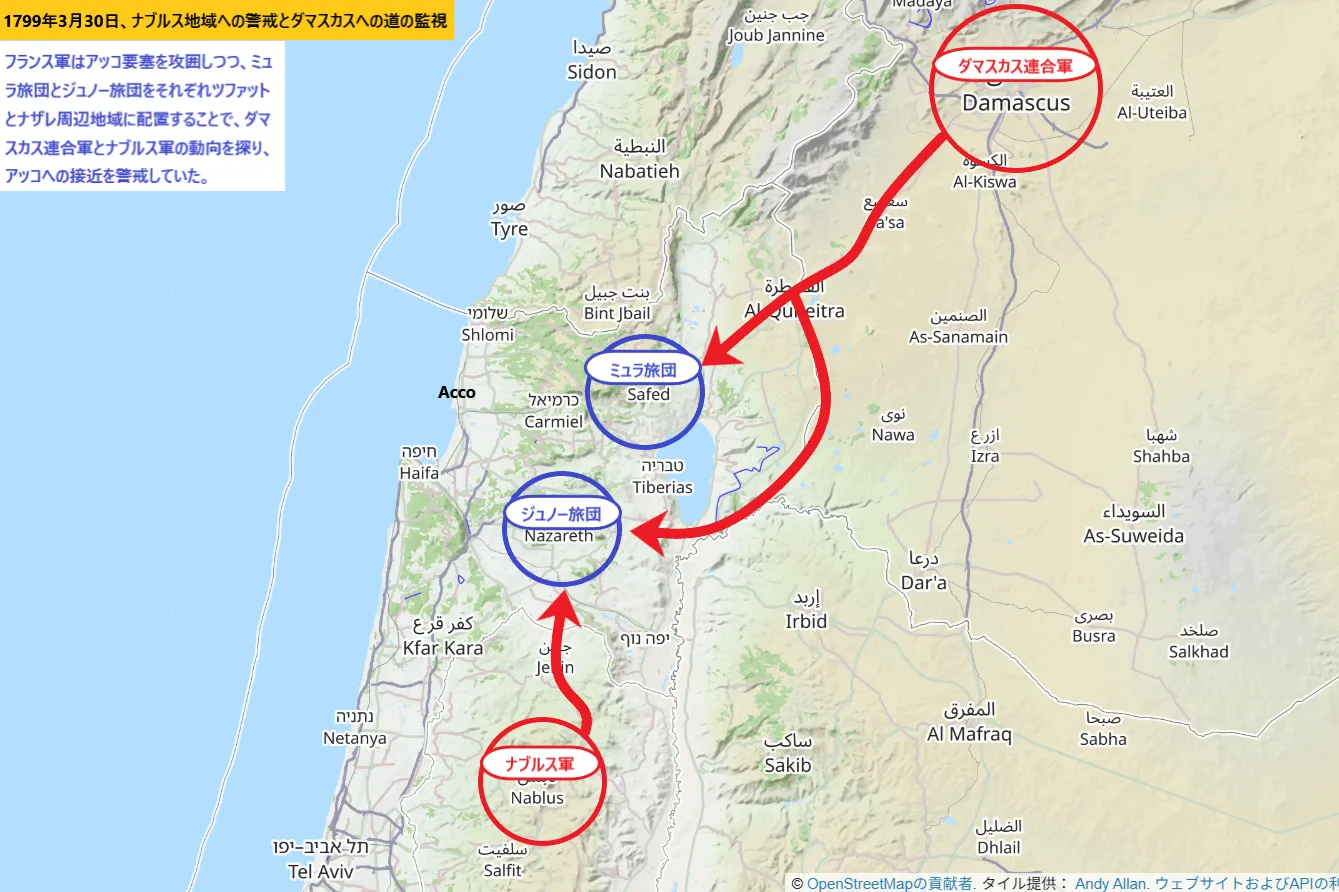

ナブルス地域への警戒とダマスカスへの道の監視

※1799年3月30日、ナブルス地域への警戒とダマスカスへの道の監視

ジェザル・アフマド・パシャ軍が出撃して戦っている頃、ボナパルトはジュノー将軍に軽歩兵300人と騎兵150騎を率いさせてシェファ・アムルに派遣した。

ジュノー将軍はシェファ・アムルでウマル・ダヘルの息子であるアッバース・ダヘルと合流し、ナザレの砦を占領することになっていた。

ジュノー将軍に与えられた任務は、シェファ・アムルとナザレ周辺地域からベドウィンを排除して偵察を行い、ナブルス地域に存在する可能性のある集会の情報を収集することであり、その後、ティベリアス湖下流のヨルダン川を監視するというものだった。

この派遣はナブルス地域への牽制とダマスカスへの道の監視という2重の目的があった。

これでティベリアス湖の北と南の地域はフランス軍の監視下に入ることとなり、ダマスカス連合軍の動向を即座に察知できるようになった。

アッコ前での熱病の拡大と対応

3月30日、フランス軍陣地の熱病の拡大は徐々に深刻さを見せていた。

シェファ・アムルに病院が設置されていたが、熱病の拡大に対してアッコ前の陣地から患者を運ぶ輸送能力が追いつかない状況となっていた。

そのためボナパルトは各師団からラクダとロバを提供させ、奇数日にはハイファからラクダで食糧を運ばせ、偶数日にはシェファ・アムルへロバで熱病患者を運ばせるよう指示した。

カール大公軍によるジュールダン将軍率いるドナウ軍の追跡の開始

3月29日~30日、病から回復したカール大公は、軍の主力をエミンゲン、リップティンゲン、ノイハウゼン付近に集中させ、軽歩兵のみでフランス軍を追撃させた。

ジュールダン将軍率いるドナウ軍はカール大公軍がシュトックアッハの戦いの後から停止している間にシュヴァルツヴァルトの山の麓への撤退を完了させ、3月31日にはノイシュタット(Titisee-Neustadt)~シルタッハ(Schiltach)~フロイデンシュタット(Freudenstadt)までの地域で防衛態勢を整えていた。

これらの間、ジュールダン将軍は本国に救援を求める書簡を送っていたが、本国の懐事情などにより色よい返事は貰えなかった。

そのためジュールダン将軍はパリに直談判に行くことを決意し、パリ行きの許可を求める書簡を送った。

30日、デソール師団は右翼をラーミス、左翼をツェルネッツ峠まで後退させ、元の位置に戻った。

※古地図を調べてもフランス側から見てツェルネッツの右側(南側)にラーミス(Ramis)やそれに似た村や町は見当たらなかった。左側(北側)にはレムス(Remus)という村はある。レムスは現在のラーモス(Ramosch)である。そのため左右が間違っている可能性もある。

第2次ヴェローナの戦い

レニャーゴの戦い直後からクレイ将軍はレニャーゴの軍の大半とともにヴェローナに向かい3月28日に到着した。

3月29日、ヴィクトール将軍はクレイ将軍の元に1人の士官を派遣し、戦場に未だ残され危険な伝染病を引き起こしている戦死者を運び出すために24時間の休戦を申し出た。

クレイ将軍はこの提案を承諾した。

フランス軍はアディジェ川左岸側を占領し、オーストリア軍はアディジェ川右岸側を占領することが決められ、休戦の継続期間は翌30日正午までと定められた。

同日、イタリア方面軍総司令官シェレール将軍は麾下の将軍たちを会議に招集した。

この会議でシェレール麾下の師団長たちは27日から29日の3日の間にアディジェ川渡河命令を出さず、貴重な時間を無駄にしていると非難した。

これら師団長の主張に押され、シェレール将軍は攻勢に出ることに同意した。

計画は、セリュリエ師団7,000人がポール(Pol)でアディジェ川を渡ってヴェローナ方向への攻撃を仕掛け、ヴィクトール師団8,000人がバルド山、キウーザ、リヴォリへ攻め上り、デルマス師団がヴェローナとレニャーゴの間からアディジェ川を渡河するというものだった。

30日午前10時、休戦終了の2時間前に計画は実行に移された。

セリュリエ将軍率いるフランス軍が占領した橋を渡り、エスニッツとゴッテスハイムの部隊を攻撃した。

ヴィクトール将軍率いる分遣隊は、谷の上流、バルド山、キウーザ、リヴォリへと進軍し、オーストリア軍が占領する山々を占領し、ヴィチェンツァへの道を確保しようとした。

この奇襲攻撃に驚いたオーストリア軍は瞬く間に橋を失い、後退を余儀なくされた。

橋を渡ったセリュリエ師団はサンタンブロージョ(Sant'Ambrogio)の丘陵地帯方向とアディジェ川左岸沿い、ヴェローナへの街道の3方向に分かれ、猛烈な勢いで進軍してヴェローナへ向かった。

この時、橋を渡った大砲は1門のみだったと言われている。

アディジェ川を防衛しセリュリエ師団に敗北した部隊の退却がヴェローナの約5.5㎞北西に位置するパローナ(Parona)にまで到達した時、既に準備を整えていた7個歩兵大隊、4個騎兵中隊約8,000人が動き出し、セリュリエ師団を抑え撃った。

正午頃、クレイ将軍はパローナに撤退してきた部隊の態勢を立て直し、合計14個大隊4個中隊を3個縦隊に編成してセリュリエ師団に対して攻勢に出た。

1つ目の縦隊はアディジェ沿い、2つ目の縦隊はチロルへの街道沿い、3つ目の縦隊は山地に沿って進軍した。

攻撃は急激な速さで遂行されたため、セリュリエ師団はあらゆる場所で戦線を支え切れなくなった。

オーストリア軍はポールまで到達し、セリュリエ師団は対岸に12門の砲列を敷いてオーストリア軍の前進を停止させた。

しかし短い停止の後、クレイ将軍は橋の強襲を命じた。

橋は瞬く間に制圧され、破壊された。

ヴェローナへの迂回のためサンタンブロージョから山地を越えて行軍していたセリュリエ師団の縦隊は退路が遮断されたのに気づき、降伏して捕虜になることを余儀なくされた。

フランス軍の損害は死傷者約1,000人、捕虜1,112人であり、オーストリア軍の損害は死者46人、負傷者166人以下だったと言われている。

しかしまだ多くのフランス兵が山中を彷徨っており、次第に連行されて捕虜となるだろうことが予想された。

セリュリエ師団の敗北によりヴィクトール師団とデルマス師団の作戦は無意味なものとなり、撤退を余儀なくされることとなる。

第2次ヴェローナの戦いの後

4月1日、伯爵であるサン・ジュリアン(Franz Xaver von Saint-Julien)少将率いる旅団がチロル方面からリヴォリまで前進し、ペスキエーラ要塞方面に偵察隊を派遣した。

この動きを知ったシェレール将軍はパストレンゴ、ブッソレンゴ、カステルヌォーヴォなどの野営地を放棄し、ヴィラフランカ(Villafranca)方面への撤退を開始した。

フランス軍の後退を知ったクレイ将軍はホーエンツォレルン旅団を前衛としてカステルヌォーヴォまで前進させた。

ホーエンツォレルン旅団はヴェローナの城壁の下で宿営しているツォプ師団によって支援されていた。

そして4月2日、ペスキエーラとヴィラフランカに分遣隊を派遣し、ヴィラフランカのフランス軍を撃退して士官29人と兵士800人を捕虜にし、大砲2門、弾薬車9両、小火器300丁を奪い取った。

ペスキエーラ要塞の東側は包囲され、2門の榴弾砲からの砲弾が撃ち込まれた。

そしてこの日、クレイ将軍は全軍をもってアディジェ川を渡り、ヴェローナ前面に宿営地を設営し、メルカンディン将軍率いる左翼をトンバ(Tomba)に、ツォプ将軍率いる右翼をサンタ・ルチアに配置した。

第2次ヴェローナの戦いで勝利したことによりオーストリア軍はアディジェ渓谷を通じたチロルとの連絡線を開通させることができ、ヴェローナ周辺地域でより有利な立場でフランス軍と相対することができるようになった。

対するフランス軍はガルダ湖近くの場所からは完全に撤収し、アディジェ川とタルタロ川の間の地域をレニャーゴにかけて占拠し、防衛線を固め、部隊の再編成に奔走した。

フランス軍の活動範囲は狭められ、ペスキエーラとヴァレッジョへの退路は失われることとなった。

海路の危険

ボナパルトは4月1日になってもダミエッタから海路で到着する予定の攻城砲を待っていた。

実際、ダミエッタから食糧と軍需物資を積載した船団がシリア方面へ近づいてきていた。

しかし濃霧の中ヤッファ近海を航行中、シドニー・スミス戦隊と遭遇した。

シドニー・スミス戦隊は船団の内の3隻を捕獲したが、残りの船は濃霧を利用して幸運にもヤッファ港に到着することができた。

捕らえられた3隻の船には攻城砲が積載されていた。

ヤッファを占領した後にアレクサンドリアから出航する計画となっていたフリゲート艦についてはまだ何の知らせも無かった。

24ポンドの大型カロネード砲の入手

※参考:32ポンド砲と42ポンドカロネード砲の設計図。通常の大砲よりもカロネード砲の方が砲身が短いにもかかわらずより大口径の砲弾を放つことができることが分かる。その代わり通常の大砲よりも射程距離が圧倒的に短くなっている。つまりカロネード砲は高威力・短射程の近距離特化砲なのである。ナポレオンはカロネード砲の特性を理解しており、より城壁に近い突破砲台に配備した。

4月1日夜明け前、コンスタンチノープルから来たトルコのフリゲート艦が、ハイファの射程圏内のいつもの停泊地に停泊した。

ランバートは直ちにオスマン帝国の旗を掲揚した。

夜が明け、トルコの船長は大きなボートで上陸し、30人の船員とともに捕虜となった。

この時、幸運にもボートに装備されていた24ポンドの大型カロネード砲を手に入れた。

この砲はすぐにアッコに運ばれ、要塞攻略の要である突破砲台に配備された。

- TOP

- Syria 01

- Syria 02

- Syria 03

- Syria 04

- Syria 05

- Syria 06

- Syria 07

- Syria 08

- Samhud

- Syria 10

- Syria 11

- El Arish

- Syria 13

- Syria 14

- Fort El Arish

- Abu Manna

- Syria 17

- Gaza

- Syria 19

- Souhama

- Jaffa

- Syria 22

- Syria 23

- Syria 24

- Qaqun

- Syria 26

- Syria 27

- Syria 28

- Syria 29

- Syria 30

- Syria 31

- Syria 32

- Acco 01

- Byr el Bar

- Syria 35

- Acco 02

- Syria 37

- Magnano

- Syria 39

- Syria 40

- Syria 41

- Syria 42

- Syria 43

- Mount Tabor

- Syria 45

- Syria 46

- Syria 47

- Acco 03

- Cassano

- Syria 50

- Syria 51

- Syria 52

- Acco 04

関連する戦いRelated Battle

- 第一次イタリア遠征(1796年4月~1797年10月)Italian Campaign( April 1796 - October 1797 )

- ローマ占領(1797年12月~1798年2月)Occupation of Rome( December 1797 - February 1798 )

- エジプト遠征の前(1798年1月~1798年5月)before the invasion of Egypt( January - May 1798 )

- マルタ戦役(1798年5月~1798年6月)Malta Campaign( May - June 1798 )

- エジプト戦役(1798年6月~1798年11月)Egypt Campaign( June - November 1798 )